制作の工程

|

|

|

|

『対紅葉(中皿)』 小さな秋の味覚、 サツマイモのお菓子を載せました。 お皿の色と、お菓子の焼き加減が、 丁度同じようで、美味しそうに ※2012年9月に、焼き上がりました |

|

|

|

|

2010〜12年に制作

作品No.45〜更新中です

| (2010〜11年) | 作品名 | 制作の工程です |

|

氷解け (花器) | 白土、電動ロクロで成形。ヘラで加工。 削り。素焼き後、スプレーで施釉。 釉薬の濃淡でグラデーションを作る。 なお、外側下部は土の色、中は、白釉。 |

|

風衣2 (花器) | 赤土、電動ロクロで成形。 直後から、乾燥の度合いを見て、 数度に渡って、口縁を加工。削り。 素焼き後、スプレーで水色に施釉。 |

|

流 岩 (花器) | もぐさ土、電動ロクロで成形。 彫刻刀で削り。 素焼き後、薪窯で焼成。自然灰釉。 |

|

夜明け前 (花器) | 白土、電動ロクロで成形。 素焼き後、目打ちで線描。 (通常、青紫系)釉薬を線にすり込み、 一部撥釉材を塗り、全体にも施釉する。 |

|

さくら貝 (小皿) | 一部、赤の顔料を使い、半磁器土。 花は練り込み。上からヘラで輪郭を描く。 タタラ作り。素焼き後、施釉(辰砂、桜花) |

|

居待ち月 (水盤) | 電動ロクロで成形。ヘラで水紋を描く。 一部、水紋を掘り込む。 花びらを化粧土で描く。 素焼き後、スプレーで施釉(黄瀬戸・瑠璃) |

|

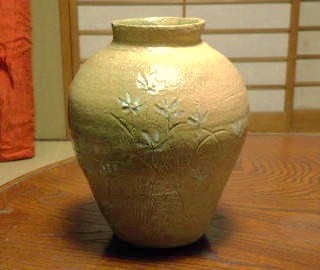

対紅葉 (中皿) | 電動ロクロで成形。素焼き後、呉須で 紅葉を描く(和紙染め)。 スポンジで鉄さび。 (半)透明系釉薬と 鉄系釉を(金茶窯変)を スプレー掛け。 |

| (2009年) | 作品名 | |

|

土もみじ(和菓子皿) | 再生粘土(赤、白混合)を用いて、タタラ作り。 内側にちぎるようにして、成形する 絵柄(もみじ)を、へらで描く。素焼き後、 桜花窯変をスプレーし、還元焼成 |

|

雫 (花 器) | 白土で、電動ロクロで成形。素焼き後、 葉の部分を呉須で和紙染め 施釉後、本焼き 花の輪郭に、金彩を施し、低温で焼成 |

|

牡 丹 (平 皿) | 白土でタタラ作り。 種々のヘラを生地に押し付け 花、葉を描き、花の部分には鉄サビを塗る 素焼き後、施釉(ガラス釉、緑) |

|

黄 昏 (花 器) | 赤白の混合粘土で電動ロクロで成形。 乾燥し、削り。竹の模様を彫り、黒泥を塗る。 素焼き後、スプレーで施釉(鉄系)。 (還元焼成) |

|

夕の花 (花 器) | 赤白の混合粘土で電動ロクロで成形。 少し乾燥させ、絵図を描く。削り。 素焼き後、スプレーで施釉(茶)。 |

|

灯篭流し (花 器) | 赤鍋土で電動ロクロで成形。少し乾燥後、 コテを当てて、口縁を四角く整える。 さらに乾燥させ、削り。素焼き後、 赤系の黒い釉薬を浸し掛け。(還元焼成) |

|

空 蝉 (花 器) | 白土で電動ロクロで成形。 口縁を、切り弓で、ざくっと切り落とす。 茶系の釉薬の上から、 赤結晶釉をスプレー掛け。 |

|

木 陰 (花 器) | 赤鍋土で電動ロクロで成形。 花を彫り、素焼き。 スプレーでまだらに施釉し(緑)、本焼き。 低火度釉の白系で釉描。 |

|

花 泉 (水 盤) | 白土で電動ロクロで成形。中央にヘラで 溝を彫り、素焼き。スプレーでガラス釉 (トルコブルー)を中央には濃く施釉し、 外側は、白マットの上に緑の釉で葉を描く。 |

|

風 雲 (花 器) | 黒土で電動ロクロで成形。口縁は、薄くすると、 黒土は粘性がないので、自然にカットされる。 素焼き後、白系の釉薬を二種類杓子掛け。 水色の釉をスプレーで少し掛け、釉調を作る。 |

|

冬至まつり (小鉢) | 黒土で電動ロクロで成形。口縁は、指で整える。 もったりとした白系の釉薬を掛け、還元焼成。 |

| (2008年) | 作品名 | |

| 竹の息吹 (花器) | 白土を用いて、電動ロクロで成形。削り。 化粧土(青)で、竹を描く。口は、スポンジを 用いて、粉引き&色絵土(青)で彩色 素焼き後、薄く施釉(黄系)。葉はイッチン釉 |

|

| 夕刻の丘 (花器) | 白土を用いて、電動ロクロで成形。削り。 素焼き後、スプレーを用いて施釉(緑、緋) 後、刷毛で撥釉剤を塗り、図案を掻き落とし、 色絵土(黒)を乗せるように塗る(※C) |

|

|

東雲の空 (花器) | 白土を用いて、電動ロクロで成形。削り。 素焼き後、下地の釉薬(水色)をどぼ掛け。 口縁に、別の釉薬(ピンク)を重ね掛け |

| 石 苔 (花器) | 白土を用いて、電動ロクロで成形。手で加工 葉の部分は、色絵土(黄)を塗り、素焼き 葉の部分は、スポンジで施釉(茶系) 苔の部分は、施釉(緑)後、上記※Cの工程 |

|

|

十 薬 (酒器) | タタラ作り。パーツを組み立てて、手で成形。 図以外、化粧土(黄色・黒泥)をスプレー掛け。 素焼き後、釉描(白、緑等)。葉脈等は鉄錆を 使い、上記※Cの工程。他、貫入釉を掛ける |

|

岩清水 (水盤) | 黒土と白土を混ぜ(菊練して)、ロクロで成形。 中はヘラを当て、凹凸を付け、土の色を出す 乾燥後、削り。外側のみを削り、高台を作る 素焼き後、内側のみ、釉(青緑系)をかける |

|

竹扇 (平皿) | 白土を用いて、タタラ作り。扇形に切り出す 竹の葉を張り、輪郭を取り、葉脈を彫る 竹の筆を当て、凹凸を付けた後、節を描く 素焼き後、ガラス釉(緑)をスプレー掛けする |

|

夕月夜 (花器) | 白土を用いて、電動ロクロで成形。削り。 素焼き後、竹を釉描(青・黄・鉄.etc) スプレーで施釉(青・黄)。本焼き。 月と竹を上絵付け(金彩)。低温で再度焼成 |

|

雪化粧(花器) | 赤土を用いて、電動ロクロで成形。削り。 素焼き後、内部と、外側上部のみ スプレーで施釉(白系のマット釉)。 花を釉描(赤系)。枝は、掻き落とし |

| (2007年) | 作品名 | 制作の工程です |

|

しおり (抹茶茶碗) | きめの細かい粘土(半磁器土)を使用し 電動ロクロで成形。高台を削り、素焼き後、 呉須で葉を描き、葉脈を掻き落とし 薄く、乳濁釉(志野)を掛ける |

| つぼみ (ひな人形) | 着物は、数種の土(黒、赤、白)を用い、 タタラ作りで生地を作り、組み立てる 頭部は、別に作り、後でくっつける 素焼き後、呉須で顔を描き、施釉する |

|

| 夜のとばり (花器) | 白土と黒土を用いて菊練り。タタラ作り。 新聞紙を芯に入れ、丸めて乾燥し、削り。 青い(透明)釉薬を少し薄めに掛ける |

|

| 草かげ (片口.etc) | 白土を用いて成形し、乾燥させ、削り 黒泥を用いて、草花の絵図を描く 素焼き後、(緑・茶を)スプレーで施釉 |

|

|

月夜の一枝 (小皿) | 黒土をベースに、赤土を貼り付けて (練り込み象嵌)タタラ作り。四角く切る 素焼き後、緑色の釉を、どぼ掛け |

|

葉の扇 (蕎麦猪口) | 黒荒土を用いて、電動ロクロで成形 少し乾燥させた後、削り、白泥で絵図を描く なお、葉脈は、掻き落とし。素焼き後、 薄く緑の(透明)釉をスプレーする |

| ゆめ (珈琲碗皿) | 白土を用いて、電動ロクロで成形 素焼き後、和紙を使って絵付け(和紙染め) 後、スプレーで施釉(石灰系透明、るり) ※和紙染めは、呉須(青、緑、赤)を使用 |

|

|

縁 (壺) | 混合土で、電動ロクロでコテを用いて成形 少し乾燥させ、削り。絵図を彫り、 他の土(黒、白)を埋める(=練り込み象嵌) 素焼き後、施釉(上下は、どぼ掛け) 絵図は、イッチン釉。ふたは、黒土(無施釉) |

| 竹(盆草小鉢) | 白土で、電動ロクロで、コテを用いて成形 少し乾燥させ、削り。葉の形を、くりぬく 素焼き後、施釉(マット系緑) (※湯飲みの要領) |

| (2006年) | 作品名 | 制作の工程です |

|

朝 露 (水差し) | 電動ロクロで、円柱成形をした後、 上部を楕円形に広げ、ハート型に加工 釉薬(上部=ピンク、下部=緑、 内部=白)をスプレー |

| 花冷え(和菓子皿) | 赤土と黒土を混ぜて菊練りし マーブル状になったところで 白土と合わせ(※A)、タタラ作りで成形し 絵図を彫り、素焼き後に施釉する |

|

| 匂い菫(植木鉢) | (※Aの工程後)電動ロクロで成形し 乾燥したら模様を彫り、素焼き後絵付け その上から、釉薬(透明、紫)をスプレー |

|

|

春菊と風(小鉢) | 赤土と白土を用いて生地を作り 電動ロクロで成形(※B)、乾燥後に削り 素焼き後、外側に水色の粉引きをし 釉薬(透明、内側のみ紫も)を掛ける |

|

おぼろ雲(植木鉢) | (※Bの工程後)乾燥後、絵図を彫る 素焼き後、水色の絵土を塗り 釉薬(青、半透明)をスプレーし 中にガラス(青、透明)を入れて本焼き |

|

万緑(コースター) | タタラ作りで生地を作り、泥を刷毛で塗る 葉脈や自作の和歌※を、掻き落としする 素焼き後、釉薬(透明や緑)を薄く掛ける ※秋の夜と共にのびたる萩の葉に赤紫の夢ぞ流るる |

|

風 衣 (花 器) | 電動ロクロで生地を作り、切込みを入れ 大体のデザインを整え、乾燥させる 花器の縁の部分などの細部を彫刻する 素焼き後、釉薬(白と青系)を薄く掛ける |

| 秋の小道(湯呑) | 赤土を用い、電動ロクロで成形する 乾燥させたら高台を削り、 素焼き後、釉薬を掛ける (白を浸し掛けした後、水色の釉をスプレー) |

|

|

朝霧(植木鉢) | 白、赤、荒土などの再生粘土を用いて 電動ロクロで成形。側面に線を描く 乾燥させ、水はけがいいよう底を削る 素焼き後、薄く白い釉薬を掛ける |

|

もみじの追憶(絵皿) | 白、赤、赤白の混合、黒土を用いて タタラ作り。木の幹は、赤と黒で菊練り。 葉は、一枚ずつ、ベース(白土)に乗せ 麺棒で押し付ける。葉脈を描き、後、施釉 |

| (2005年) | 作品名 | 制作の工程です |

| 黒の温もり (小鉢) | 手びねりで成形後、素焼きをし 釉薬(黒)を、浸しがけ |

|

| 雪解け水 (ボール) | 手びねりで成形後、素焼きをし 釉薬(乳濁)を、浸しがけ |

|

|

川もみじ(和菓子皿) | タタラ作りで成形後、絵図を彫り 素焼き後、粉引きし、 黒土が透けるよう、表面を手でこする 薄く、釉薬(透明)をスプレー |

| 風もみじ (丸皿) | タタラ作りで成形後、絵図を彫り 素焼き後、釉薬(ライトグリーン)を 浸しがけ(部分的に、赤土が透ける) |

|

|

青の雪原 (絵皿) | タタラ作りで成形後、絵図を彫り 素焼き後、釉薬(白)を浸しがけ さらに、別の釉薬(青系)を筆で塗る |